Thesen zu einem materialistischen Klassismus-Begriff

Von Andreas Kemper

Oftmals wird antiklassistischen Akteur*innen vorgehalten, sie würden „Identitätspolitik“ betreiben, statt von den „materialistischen“ Verhältnissen auszugehen.

Hier stellt sich die Frage, was denn „Materialismus“ überhaupt sein soll. Ich empfehle zur Klärung dieser Frage die Lektüre des Buchs „Das Materialismusproblem, seine Geschichte und Substanz“ von Ernst Bloch. Grob gesagt durchzieht die Philosophiegeschichte von Beginn an eine Kontroverse um die Frage, ob die Welt einen Schöpfer oder Geist hat und braucht, der die tote Materie beseelt oder ob die Materie aus sich selbst heraus wirkmächtig ist und sich aus sich selbst heraus entwickelt und es dem entsprechend keine Schöpfer, keinen Geist von oben und auch keine Führer geben müsse. Hierbei ist relevant, dass der Mensch zunächst ein materielles Wesen ist, also Nahrung und ein Dach über dem Kopf braucht, dass die Welt keine Welt des „Willens und der Vorstellung“ sei, was spätestens der Hunger, die stärkste Wirkkraft im Menschen, zeige. Geistige Entwicklungen zeugen sich entsprechend nicht aus sich selbst heraus, sondern sind gespeist aus gesellschaftlichen Fragen der Ressourcenverteilung: Das Sein bestimmt weitgehend das Bewusstsein, auch wenn es hier natürlich Wechselwirkungen gibt.

Für die Entstehung eines materialistischen Klassismus-Begriffs heißt dies zunächst: Dieser ist nicht einfach aufgetaucht, untergegangen und wieder aufgetaucht, weil irgendwelche Menschen sich das so ausgedacht haben. Die Konjunkturen des Klassismus-Begriffs hängen mit Fragen der Vermögensverteilung und des Kampfes um die Vermögensverteilung zusammen.

Entstanden ist der Klassismus-Begriff parallel mit der Entstehung des Kapitalismus oder besser gesagt, mit der Entstehung des brutalen Manchesterkapitalismus, und zwar in Manchester selbst. Die erste bekannte öffentliche Erwähnung, findet sich in der Biografie des Textilarbeiters und Vorkämpfers für die Arbeiter*innenbewegung, Samuel Bamford. Bis in die 1920er Jahre scheint „Klassismus“ oder „Classism“ ein bekannter Begriff in der Arbeiter*innenbewegung oder zumindest in engagierten Werken zum Thema gewesen zu sein, der auch nicht weiter übersetzt werden musste, was darauf hindeutet, dass klar war, was damit gemeint war. Bis 1920 hielt sich der Begriff, vor allem in US-amerikanischer Literatur, dann verschwand er auch dort. Erst ab 1970 tauchte der Begriff, zunächst in den USA, wieder auf und wurde dann erst Ende der 2010er Jahre in Deutschland bekannter.

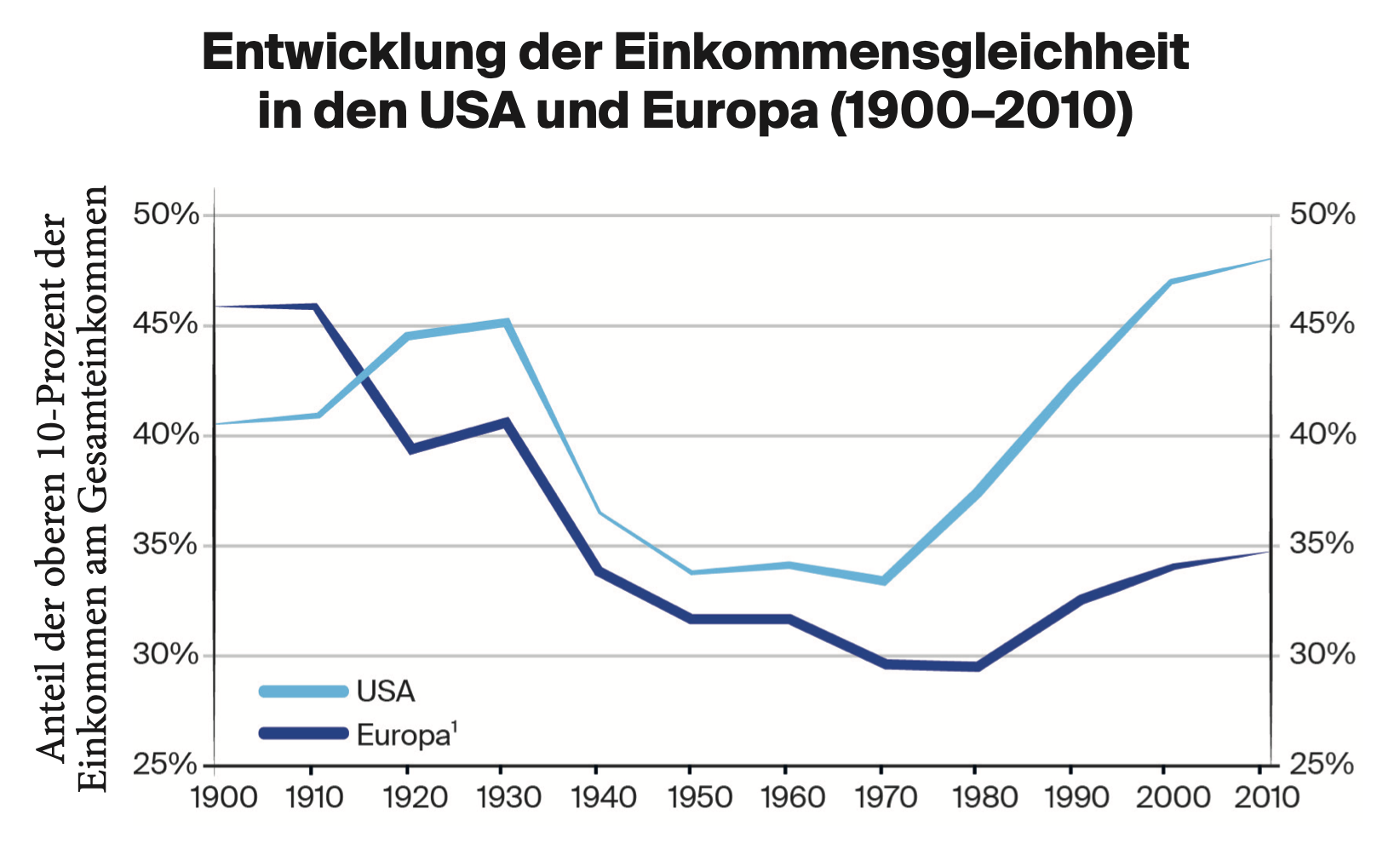

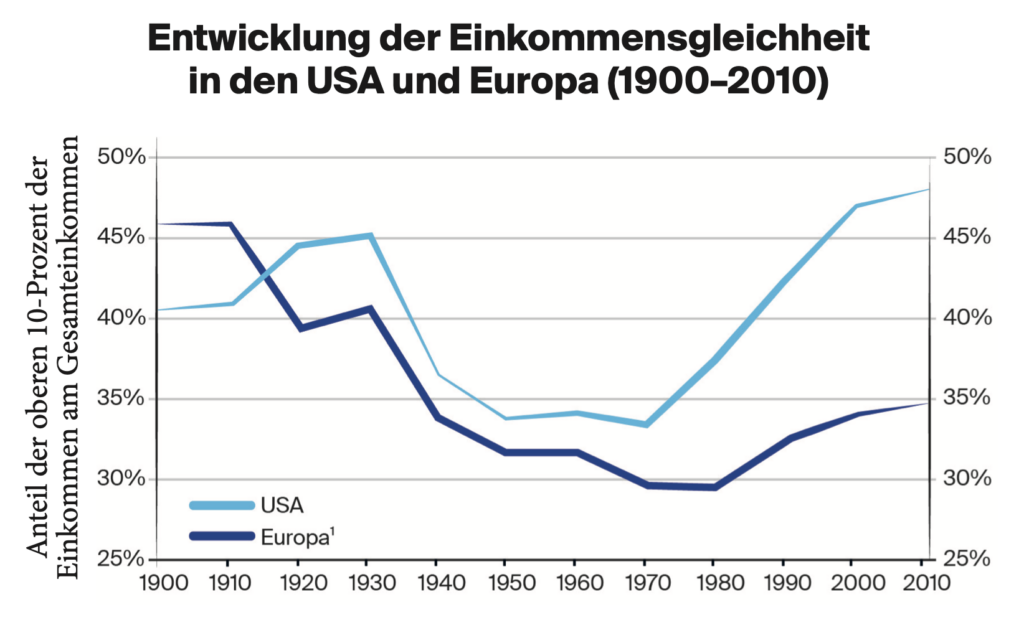

Schauen wir uns die Entwicklung der Einkommensungleichheit genauer an, so zeigt sich hier eine Parallele.

*Werte für Europa sind berechnet als arithmische Mittel der jeweiligen Anteile in Deutschland, Frankreich, dem Vereinigten Königreich

Quelle: Thomas Piketty, le capital au XXIe siècle

Diese Parallele hat für sich noch keine Aussagekraft. Thomas Piketty hatte aber in seinem Buch „Kapital und Ideologie“ ausgeführt, dass sich die Legitimierungsideologie des Kapitalismus geändert habe. Im Manchesterkapitalismus der von ihm so benannten „Eigentumsgesellschaft“ war eine Ideologie vorherrschend, die das Eigentum heiligsprach. Abgeleitet vom lateinischen Begriff für „Eigentum“, proprium, spricht Piketty entsprechend von einem „sakralen Proprietarismus“ als vorherrschende Ideologie des Kapitalismus. Damit ist gemeint, dass mit dem Naturrecht und der Naturalisierung argumentiert werde: Der Kapitalismus sei gottgewollt, ein Angriff auf die bestehenden Eigentumsverhältnisse sei wider der Natur und alles gehe zum Teufel, wenn das Eigentum der Reichen angetastet werde.

Diese Ideologie wandelte sich mit der Entwicklung des Kapitalismus. Als nach und nach Arbeiter*innen-Rechte erkämpft wurden, Mitspracherechte, Arbeitszeitverkürzungen, Aufhebung der Kinderarbeit, umfassendere Bildungsmöglichkeiten für alle, Demokratie usw. und der Anteil der Privatvermögen der Reichen relativ zum Volksvermögen immer geringer wurde, konnte der Kapitalismus und die mit ihm einhergehende ungerechte Vermögensverteilung mit der sogenannten Leistungsideologie legitimiert werden: Wer mehr Vermögen habe, habe mehr geleistet. Entsprechend könne jede*r mehr erhalten, wenn er*sie mehr leiste. Diese sogenannte „meritokratische“ (von lat. meritum = Verdienst) löste den sakralen Proprietarismus ab. Sehr früh, Anfang der 1960er Jahre, warnte allerdings schon Jürgen Habermas vor einer Umkehr dieser Tendenz der sich angleichenden Vermögen von Arm und Reich und sprach in seinem Buch „Strukturwandel der Öffentlichkeit“ von zunehmenden Privatisierungen, die eine Re-Feudalisierung zur Folge haben könnten. In den 1990er Jahren sprach schließlich Immanuel Wallerstein von einem neuen Feudalismus bzw. Neo-Feudalismus.

Tatsächlich entstanden in den 1970er Jahren die ersten fanatisch kapitalistischen Institute, die wieder begannen, den Kapitalismus und dessen Eigentumsordnung naturrechtlich zu legitimieren. Die sogenannten „Wirtschaftslibertären“ oder „Anarchokapitalist*innen“, ich nenne sie mit Pikettys Begriff „Proprietarist*innen“, argumentieren gar nicht mehr mit der Leistung, sondern mit der Natur des Menschen und einer, an diese Natur angepassten, kapitalistischen Wirtschaftsordnung.

Die Ideologie der Leistungsgesellschaft hatte seit den 1920er Jahren den Klassismus-Begriff „ausgehebelt“. Es konnte darauf verwiesen werden, dass es den Arbeiter*innen und ihren Kindern doch immer besser gehe. Wenn es noch Ungerechtigkeiten gebe, wäre dies doch kein wirklicher Klassismus, der im System liege, sondern bedauerlicherweise nur ein Überbleibsel vorangegangener Zeiten und wenn sich jede*r bloß anstrenge, statt zu meckern, könne dies behoben werden. Die Arbeiter*innenklasse übernahm weitgehend die Ideologie der Leistungsgesellschaft und griff nicht mehr die Klassengesellschaft selbst, sondern nur die zu geringen Löhne an. Eine Kapitalismuskritik musste aufgrund der Verbesserungen entweder an den Kämpfen im globalen Süden oder am Motor des Systems selbst ansetzen, also grundsätzlich die kapitalistische Mehrwertabschöpfung kritisieren.

Es ist aus einer materialistisch argumentierenden Logik daher kein Zufall, dass der Klassismus-Begriff zaghaft in den USA der 1970er Jahre und Jahre später auch in Europa wieder auftauchte.

Die Vermögensverteilung kann vor allem hinsichtlich der Tendenz, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden, nicht mehr mit der meritokratisch argumentierenden Leistungsideologie legitimiert werden.

Und dies zeigte sich zuerst bei denen, die am stärksten von der zunehmenden Armut betroffen waren, bei Women of Colour und bei lesbischen Arbeiter*innentöchtern, die aus dem familistischen „Versorger“-Prinzip herausfielen. In den proletarisch-feministischen und Blackpower-Kämpfen der 1970er Jahre in den USA, also in den von Armut am stärksten betroffenen Gruppen, in denen sich am deutlichsten zeigte, dass das meritokratische Leistungsprinzip nichts anderes als eine Ideologie ist, setzte sich zuerst der Klassismus-Begriff durch. In Deutschland bekam der Begriff Klassismus nach der Weltwirtschaftskrise von 2008, als das Bürgertum zunehmend „verrohte“ (Heitmeyer), eine größere Bedeutung. Denn es wurde klar: Die Verhältnisse werden nicht besser, wir leben in einer Klassengesellschaft, die Gesellschaft an sich ist klassistisch. Das wird inzwischen auch ohne Marx-Seminar erkannt – wobei es nie verkehrt ist, Marx zu lesen.